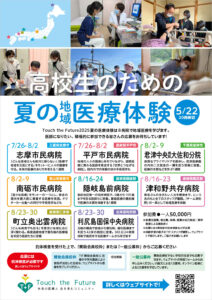

生徒たちのレポート(25春・町立奥出雲病院)

2025年3月22日(土)から29日(土)にかけて町立奥出雲病院(島根県)で医療体験学習が行われ、高校生4人と医学生メンター1人が参加しました。

- Ttさん(東京都立西高校2年)

茶道部のホスピタリティを生かしたい - Tmさん(東京都・大妻中野高校1年)

救急医を目指し医療格差にも目を向ける - Nさん(長崎県立佐世保北高校1年)

将来は地元・長崎に貢献できる医師に - Yさん(東京都・鷗友学園女子高校1年)

剣道で培った粘り強さを武器に - Kさん(島根大学医学部3年)

【医学生メンター】TtFの活動をサポートしている学生リーダーの一人

それぞれ何を経験し学んだのか──生徒たちの声を紹介します!

医療体験に参加しようと思ったきっかけを教えてください

生物の授業でブタの腎臓や眼球を解剖したことがきっかけで生命の神秘に関心を持ち、医療関連セミナーなどに参加するようになりました。講演してくださったどの先生も絶え間ない努力を続け、患者さんを幸せにしたいという熱い気持ちを持っていて、人の幸せのために働く医師という職業は本当に素晴らしいものと感じました。

医療体験ではリアルな医療現場を肌身で感じ、自分に足りないものや、これから日本に求められる医師のあるべき姿が何なのかを考えるきっかけをつかみたいという目標がありました。具体的には、「チーム医療」「総合医」「地域社会全体に関わる医療」の実態を学び、自分の将来像の1つとしてしっかりとしたイメージを持ちたいと思っています。高校生や大学生のうちに養うべき資質や能力は何なのか、これらのヒントも見つけたいです。

医療ドラマ「ナイト・ドクター」がきっかけで、救急医の重要性を感じました。日本の医療格差についても問題意識を持っています。将来は救急医として命を守るという役割を果たすだけでなく、地域医療の不平等を解消し、すべての人が公平に医療を受けることができる社会の実現に取り組みたいです。

医療従事者が身近にいない私にとって、地域医療に関する知識が不足していることは重要な課題です。医療体験では、地域医療の実態やその運営の仕組みについて学び、大学病院などとの役割や業務の違いについて理解を深めたい。過疎地の医療現場を知ることで、自分の将来像をより具体的に描くことができるはずだと期待しました。

人を守り助ける職業は警察官、消防士などたくさんありますが、なぜか医師という職業に惹かれていました。人間は頭をぶつけるだけで死んでしまうこともある弱い生物ですが、何かの機能が失われても他で補うことのできる強い生物でもあります。自己分析してみると、私は人間の体の機能や病気になる原因、その病気はどのようにしたら治るのかなど、人体の不思議、つまり医学に引きつけられていたのだと思います。

高校では佐世保市の魅力を発信する活動に取り組んでいます。また祖父母が平戸市の港町に住んでいることもあって、将来は長崎に貢献できる医師を目指しています。医療体験では総合診療医の資質を知り、地域の実態を把握する方法や、スタッフや設備が限られた地域でどのような治療ができるのかを学びたいと思いました。

以前から人の命を救う仕事に漠然と憧れていましたが、家族の友人で難病を患っている方と旅行したことがあります。その際、「病気は日常生活にも大きく影響するのだ」と実感し、苦しい思いをする人を減らしたいと考えるようになりました。

中学3年生の時にTouch the Futureが主催した「Doctor X! セッション」に参加して加藤友朗医師の講演を聴きました。印象に残ったのは、どのような患者さんが来てもNOと言わず、時間をかけて向き合う加藤医師の真摯な生き方です。自分も「病気を診るだけでなくその人や家族と向き合い、人を診る医師になりたい」と目指す将来像が見えました。この「病気を診ずして病人を診よ」という医療を実際に学べるのではないかと、夏の医療体験に興味を持ちました。

町立奥出雲病院での医療体験はどうでしたか?

地域医療を担う病院は人手不足や資金難などの理由で設備が整えられず、必要最低限の医療を提供しているというイメージをもっていました。しかし、私のイメージには大きな間違いがあり、地域の病院と大都市圏の総合病院とではそもそも提供する医療の目的や対象が異なり、それぞれが求められる役割を果たしていることが分かりました。

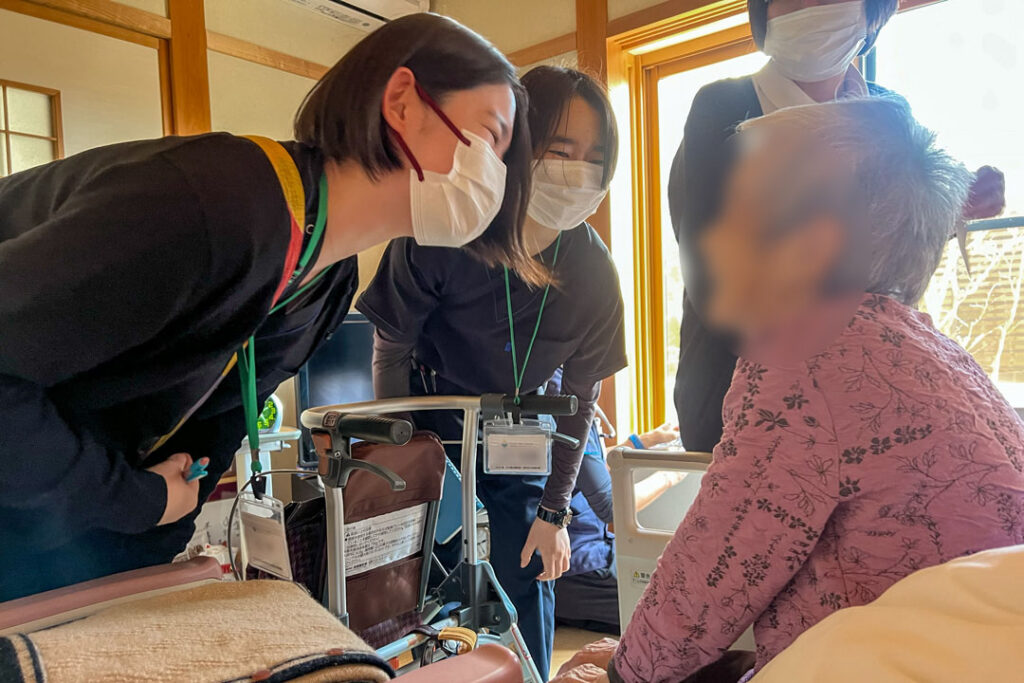

また私が同行した訪問診療・訪問看護・訪問栄養の利用者さんはいずれもご高齢の方で、病院から遠く離れた場所に住んでいらっしゃいました。病院で「待つ」のではなく医療従事者「自らが行く」体制は都市部の医療よりも進んでいて、過疎化と高齢化が進む地域には不可欠な存在だと気づきました。

地域医療は過疎地だけでなく、東京をはじめとする都市部にも存在するということを知りました。「地域に応じた医療」「地域で完結させる医療」といった言葉を多くの医師や関係者から聞き、医療がいかに地域のニーズに応じて柔軟に提供されるべきかを理解することができました。

退院前訪問では医師や看護師、デイサービスのスタッフが一丸となって、手すりの設置や階段の確認など患者さんの家族と連携を取りながら生活環境の調整を行う様子が印象に残りました。また患者さんだけでなく、ご家族も同様に多くの不安や負担を抱えていることを知りました。医療や福祉のサポートは患者さんだけのケアにとどまらず、周囲の人々への理解と配慮が必要であることを痛感しました。

地域医療に携わる方々を見ていて、共通して感じたのは「患者さんを家で生活させてあげたい」という根本にある思いです。訪問系では「家での生活が続けられるように」、病院では「早く家に帰ってもらえるように」。そう思って仕事をされている方ばかりでした。

医師の先生方はケアマネージャーさんや介護施設の方と一緒に、あくまでチーム医療の一員として患者さんに関わっていて、最終的に一番問題になってくる社会的側面を重点的に見ていらっしゃると感じました。何人暮らしなのか、要介護のレベルは何か、ご家族はどう考え、どう過ごされているのかなど、たくさんの情報を総合的に判断することで「全人的に捉える」医療が達成されていることが分かりました。

チーム医療を間近に見たことがとても大きな経験でした。訪問診療・訪問看護・訪問栄養と3つの訪問系すべてに同行したことで、一人の患者さんを複数の職種の方々がそれぞれの専門領域の視点から見て、その情報はきちんと共有されていることが分かりました。多角的に見て、連携しながら患者さんにとってベストな選択を行う。これがチーム医療なのだと感じました。

積極的に行動する大切さも学びました。私は夜の当直業務に興味があったのですが、プログラムに含まれていなかったので参加できると思っていませんでした。ところが、Touch the Futureの理事長が「生徒が見学することはできますか?」と聞いてくれたおかげで、急きょ体験することができました。この経験から、体験したいことや知りたいことは自ら言葉にして伝え、積極的に動くことを意識して過ごしました。理事長と医学生メンターの言葉遣いを見て気づいたのは、積極性の中にも配慮と気遣いがあるということです。ただ自分のエネルギーに従って突撃していくことが積極的に行動することではないのだと感じ、この部分にも気をつけました。

患者さんとのエピソードで印象に残っていることは?

私が担当した80代女性の患者さんは長引く入院生活でストレスがたまっている様子で、「帰らせてください」「先生は帰らせてくれない」などと不満を吐露されていました。「この先どうなるかわからない」と不安そうに話す患者さんを目の前にして、私はスタッフ間で調整して決めた退院日の目安を伝えるべきかどうかとても悩みました。私のメンターをしてくださった遠藤先生に相談すると、「大きな目的の前に、小さな目標を示すことで進歩の実感を持ってもらう」という方法を教えてくださいました。「リハビリでは補助なしで歩く」というような明確な目標を何度か示すことで、目的である退院に近づいている実感を持ってもらうという工夫です。

その結果、担当患者さんは見違えるほど笑顔が増え、「退院後の生活が楽しみ」と語るほど前向きになってくれました。遠藤先生の力を借りながらも、自分の力で患者さんを笑顔にできたので強く印象に残っています。

私が担当させていただいたのは70 代の男性。悪性リンパ腫の治療のために入院されていましたが、話をしていても非常に元気な方でした。初日はインタビュー形式の型にはまった会話になってしまったので、2日目は患者さんの価値観や生い立ち、過去の経験についてじっくり聴くように心掛けました。

転機が訪れたのは3日目で、私が医師を志して地域医療に興味があることを正直に伝えると、とても喜んで私の進路を応援してくださり、その瞬間からベッドサイドでの会話は格段に自然なものへと変化しました。そして、最終日に「一緒にいて楽しかった」と温かい言葉をいただきました。この時、ふと気づいたことがあります。私は患者さんに何か特別なことをしなければならないと試行錯誤をしていたのですが、実際には関係を築く時間そのものが、患者さんにとって幸せな時間だったのかもしれないということです。

医療体験最終日のプレゼンでこのことについて触れたところ、「患者さんからの感謝の言葉はごほうび」と先生方が話されていました。これは、私の心に強く響きました。まだ知識も技術もない高校生ですが、日々患者さんと向き合う中で、診療や治療の成果を目に見える形で感じることが大切なのは分かります。でも、患者さんからの「ありがとう」という言葉には心からの感謝や安心感が表れており、この一言は医療従事者にとって何よりの励みとなると感じたのです。医療とは単なる技術的な側面だけでなく、人々の心に寄り添い、共感を持って接することの大切さも含まれているのかもしれません。将来、患者に寄り添う医療従事者でありたいと強く感じました。

5日間、担当した80代女性の患者さんのためにできることは何かを考え、悩みました。私は最初からよく話せたほうだと思いますが、その分、信頼関係が進んでいないのかもしれないという焦りがありました。患者さんは気分がひどく落ちこんだり困ったりしてもあまり表情に表さない方だったため、ちょっとした仕草などを見逃さないように頑張って観察しました。

高校生として出来ることが限られているなか、私が実行したのは車椅子の患者さんと一緒に院外を散歩すること。リハビリに同行したり、処置の見学をしたりもしました。こうして患者さんと真剣に向き合えたのは、主治医の先生や看護師、理学療法士の方々のサポートがあったからです。もう感謝の気持ちでいっぱいです。

最終日にお別れの挨拶をすると、「身内みたいに頼りにしていた」とうれしい言葉をいただき、自分がしたことは患者さんのためになっていたんだと感じました。泣いてくださるほど思ってくれていたなんて考えていなかったので、驚くと同時に胸が熱くなりました。

患者さんに話を聞くことでしか分からないことがある、という大きな学びがありました。私が担当した患者さんは心不全の悪化で入院している90代の男性。入院が長引くにつれ退院願望を見せなくなり、心不全の症状は改善したのに元気がない状況です。初日、私は男性を目の前にすると緊張で足が震えてしまい、スムーズに会話ができませんでした。それでも、勇気を出して病室に通い続けたことが心を開いていただけることにつながったのだと思います。

なぜ、男性は食べ物について同じ内容を繰り返し話すのか――。ベッドサイドで過ごす中で気になったことですが、これには2つの理由があるのだと分かりました。一つ目は、戦争中の幼少期に食料が手に入らず、木の実や葉っぱなどで飢えをしのいだこと。二つ目は、家族との思いでに深くリンクしていて、男性曰く「夕飯の時おかずがないときは、網を持って息子たちと家の前の川でアユを獲った」。こうした記憶があるからこそ「アユは最高だ」とおっしゃっていたのだと思います。

そこで、退院後にご家族と一緒に思い出の料理を食べる機会があれば、退院に向けたモチベーションになるのではないかと考えました。このことについて主治医に相談して、ご家族とお会いして“食事会”を提案する機会をいただけました。自ら調べ、考え、実行するという貴重な体験ができた5日間でした。

医師や医療スタッフとのエピソードで印象に残っていることは?

奥出雲病院では多職種の方々が連携して一人の患者さんに対応する、まさに「チーム医療」が行われていました。遠藤先生は回診のたびにナースステーションに寄って看護師さんに報告・相談をしていたし、話しやすい環境作りを意識されているようで、カンファレンスもカジュアルな雰囲気で行われていたのが印象的でした。

コミュニケーションの必要性と、チーム医療の難しさを実感する場面もありました。私が担当した患者さんの一時帰宅に関して、再び病院に戻ることを強く拒まれることを懸念して遠藤先生は懐疑的でしたが、社会福祉士さんは肯定的でした。両者の立場からの判断が正しくても意見の齟齬は生じることがあるため、よりしっかりとしたコミュニケーションの場が必要なのだと思います。

救急車が到着した際の対応の迅速さには圧倒されました。医師は患者さんの状態を一瞬で把握し、重症の場合はすぐに大学病院へ受け入れの連絡を取るなど、迷いなく次の行動に移していました。カルテには患者さんの状態を正確に伝えるための重要な情報が凝縮されており、短い文章であっても正確に伝えるための工夫が感じられ、無駄のない対応に感銘を受けました。

普段は柔らかな雰囲気の看護師さんたちが急患の到着を受けて、冷静かつ迅速に動き出す姿も印象に残りました。的確な処置を行うだけでなく、最悪の事態も想定して、どんな状況にも備えているという強い覚悟を感じました。医療現場では一刻が命を左右する可能性があり、その場で求められる判断力と冷静さが重要です。私も自然と緊張してしまいました。

医師の患者さんとの向き合い方には一人ひとりに特徴があり、そのどれもがたくさんの患者さんを助けているのだと感じました。遠藤先生の好奇心やコミュニケーション能力、岡先生の目標の壮大さや人との関わり方、内田先生の丁寧さや親しみやすさなど、医師が行動力と芯の太さをもって大きな目標に向かって進んでいるということが伝わりました。

救急外来と外来見学は、さまざまな症状の患者さんが来ていて興味深かったです。CT 画像で自分が見ているのはどの部分なのか、頭の中にある臓器の位置関係を照らし合わせて見るのは難しかったけれど、頭の中で人体模型が完成していく感じが楽しかったです。先生たちはすごいスピードで検査結果を見ていくので本当にすごいと思いました。

また、心筋梗塞の疑いのある患者さんを救急搬送する救急車に同乗させていただいのは、とても貴重な経験でした。当日の救急当番医の池尻先生と一緒に同乗したのですが、先生の様子からただ事ではない事態なのだと伝わってきました。「無事に患者さんを送ることができますように」――。そう祈っていたのですが、サイレンが永遠に続くように感じられた時間でした。受け入れ先の救命救急センターでは大勢のスタッフが患者さんを取り囲むようにしていて、本当に張りつめていました。そんな中でも、動じることなく冷静に診察と治療を進める医師の方々に畏敬の念を抱きました。

肺がんの患者さんのご自宅への緊急診療に同行した際、救命としての治療と患者さんの意志のバランスをとる難しさを目の当たりにしました。この患者さんは転移があり手術ができず、余命を把握したうえで自宅で最期を過ごすという選択をされた方です。ところが、自宅を訪れた看護師さんから呼吸がとても苦しそうだという連絡が入ったのです。

患者さんは日常生活の基本的な動作に問題はないのですが、肺の機能が低下しつつある厳しい状況で、主治医の岡先生の考えによると、「まず入院」。そして、しっかり酸素濃度を管理するのが最善の策だと考えられるとおっしゃっていました。

岡先生は患者さんに、いつ倒れてもおかしくないことや、最悪の場合命を落とすリスクがあると伝えました。しかし、それでも患者さんは「自宅が良い」と訴えたため、在宅酸素療法を行って様子を見ることになりました。救命という観点からすると入院が最善な対応な中、患者さんの意志とのバランスのとり方が本当に難しいのだなと感じました。正解がないからこそ悩む岡先生の姿を間近で見て、医師の責任感と苦悩を感じました。自分が医師になった場合も、このようなケースに向き合うことはたくさんあるはずで、覚悟を持たなくてはいけないと感じました。

医療体験を終えて、改めて目標を聞かせてください

参加前、私は思ったことをはっきり言えない性格でした。そんな遠慮がちな部分を変えたいと思い、意識的に自分の考えを言語化してみる努力をしたところ、先生方が質問しやすい雰囲気を作ってくださったこともあって、自分でも驚くほど前向きに学ぶことができました。そして姿勢が前向きになったことで、勉強したい意欲が格段に向上し、医療への興味もこれまで以上に大きくなった実感があります。

さらに「病気を診る」のではなく「患者を診る」意識の重要性を強く感じるようになりました。医療者の理想像も明確になり、医師になるという覚悟を決めさせてくれた貴重な体験でした。将来は奥出雲病院の皆さんのように患者さんに寄り添う思いやりを持ち、全人的な医療を提供できる医師になりたいです。

地域医療の成功には、医師の技術力や知識に加え、患者さんや地域社会との信頼関係を築くことが何より重要で、医療従事者全員が支え合う姿勢が欠かせないことを学びました。

そして、その重要性を学んだことで今後の目標が明確になりました。以前は救急医として地域医療を支えることを目指していましたが、実際に多くの患者さんと向き合う中で気づいたのは、救急を必要としている患者さんよりも、日常的な健康問題や複雑な症例を抱える患者さんが多く、そうした方々に包括的に対応できる医師が求められているということです。私は救急の現場で専門性を深めた後、その経験を活かして、総合診療医として医療を提供したい。患者さんの孤独や不安といった心の問題、地域医療が抱える資源の限界といった課題も積極的に考えていきたいです。

私はもともと外科医に一番興味があったのですが、地域医療では総合診療医が必要とされていると感じ、総合診療医を目指すつもりでいました。でも実際に医療現場を見ると、外科には外科にしかできないことがあるし、内科には内科、総合診療科には総合診療科にしかできないことがある。それぞれがお互いに補い合い、相談しあうことで患者さんにとってよりよい選択ができるのだと気づきました。

5日間、主に外科医の内田先生に密着して、私も先生のような「総合診療医の助けになる専門医」になりたいと思うようになりました。「今から自分の可能性を狭めてしまうのはもったいない」と言われたので、視野を広く持ち、選択肢を多く持つよう心がけようと思います。柔軟な姿勢でたくさんの人や価値観との出会いを重ね、広く情報を吸収し、迷いながら自分の道を進んでいきたい。一番興味のある外科という分野が将来の1つの選択肢としてあることが嬉しいです。

私は人の話を聞いて共感を表現したり、リアクションをしたりすることに苦手意識を持っていました。医療体験中も、簡潔に質問することを意識するあまり、深い話を引き出すことが他のメンバーと比べてうまくできていないという自覚がありました。

でも患者さんとの対話を通して、コミュニケーションの仕方が徐々に分かってきました。患者さんが語った内容を復唱するだけでも、きちんと聞いていることは伝わるし、「なるほど」と共感したり、言葉は使わずともうなづいたり。「今日はお話しできて嬉しかったです」と伝えることも大事なのだと気づきました。また、「寄り添うことは大切だけれど、患者さん目線で見すぎると適切な治療ができなくなる」という教わり、私の冷静な性格も強みになりえるのかもしれない、とプラスに考えられるようになりました。

奥出雲病院の皆さんからは本当に多くを得ることができました。特に岡先生は私にとって理想の医師像となりました。例えば、外来で岡先生は「もしよければ~してみませんか」と患者さんに話しかけます。常に患者さんの目線に立ち、患者さんの思いに寄り添おうとするスタンスがにじみ出ていると感じました。どのような道や科に進んだとしても、「患者さんからご自身を任せてもらえる医師」という理想像を根底に持ち続けていたいです。