生徒たちのレポート(24夏・君津中央病院 大佐和分院)

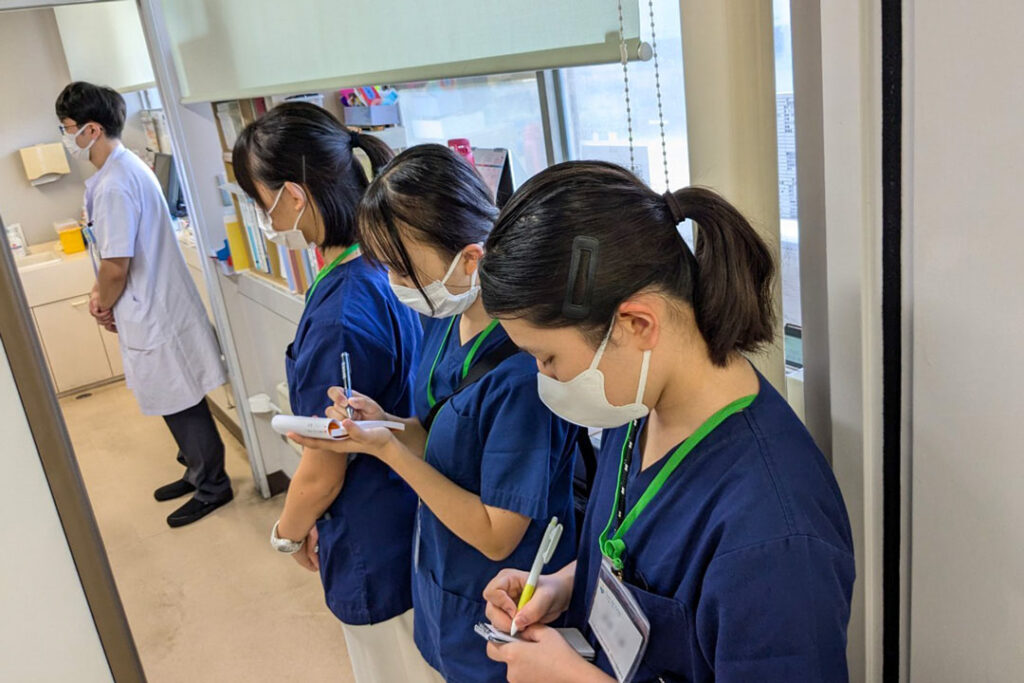

2024年7月27日(土)から8月3日(土)にかけて君津中央病院 大佐和分院(千葉県富津市)で医療体験学習が行われ、高校生3人と医学生メンター、サポートスタッフの高校教諭が参加しました。

- Mさん(東京都・国際基督教大学高校2年)

あらゆることに果敢に挑戦! - Yさん(愛媛県・愛光高校2年)

夢はフライトドクター - Tさん(東京都立国立高校2年)

教育にも携わる婦人科医になりたい - Kさん(島根大学医学部3年)

TtFの活動をサポートしている学生リーダーの一人 - Tさん

多角的にアドバイスをしてくれる会員校の数学科教諭

それぞれ何を経験し学んだのか──生徒たちの声を紹介します!

医療体験に参加しようと思ったきっかけを教えてください

「行動して初めてそれを実現できる、実現に近づけようとする中で人は成長できる」との思いから、色々なことに挑戦しています。特に力を入れているのが防災や医学の分野で、能登半島地震をきっかけに校内で有志の防災活動をしたり、セミナーに参加したりしています。医療ロボットや再生医療にも興味があり、将来は臨床と研究を両立する医師になりたいです。

ある医師が、「一番難しいのは患者さんとの接し方である」と言っていました。私が医療体験を通して学びたかったのは、自分の理想像である「診てもらうだけで安心できるような、良かったなと思ってもらえる医師」になるために、医師が患者さんにどのように寄り添っているのか、またその患者さんに寄り添うとはそもそもどういう事なのか、ということです。

4歳の頃の祖父の死や、小学1年生で見た“神の手を持つ医師”のドキュメンタリーを見たことがきっかけで、医師を志すようになりました。具体的には救急科専門医(フライトドクター)になりたいと思っています。数分で生死が決まってしまうことも少なくない状況で患者さんを救うフライトドクターは私の憧れです。

私の身近には医師がいないので、ネットや本でしかその仕事を知ることができず理想を抱いている部分があると思います。この医療体験では、チームでのコミュニケーション、患者さんとの接し方を現場で学びたいと思いました。

中学時代から婦人科医を志しています。女性の悩みに耳を傾け、子供たちへの性教育に関わりたいという思いもあります。 またプライマリ・ケア(総合的な診療)にも興味があります。地方ではプライマリ・ケアはイメージしやすいですが、東京で進学するとなかなかそのようなプライマリ・ケアを知る機会が得られないかもしれません。だからこそ高校生である今のうちに、本当の地域医療を体験して、患者さんとのコミュニケーションの仕方を学びたい。医師が病気や症状を改善していく方向性をどういったプロセスで決めていくのか、診察など患者さんと接する時間以外に大事にしていることなどを知りたいと思いました。

君津中央病院大佐和分院での医療体験はどうでしたか?

参加前は「患者さんに寄り添う」ということは、患者さんのお話を聞いて不安を聞き出し、それが少しでも和らぐような声掛けをする事だと思っていました。でも、その段階に至るのがまず難しいのだと知りました。不安や悩みを話してもらうには信頼関係の構築が必要で、話しやすい環境を作ってあげる事が不可欠です。そのために、まずは患者さんの話に耳を傾け、理解しようと務めることが大切だと痛感しました。

また、事前学習させて頂いたユマニチュード(高齢者や認知症患者へのケア方法)は実践の場でとても役に立ちました。私が担当した患者さんは難聴だったので、最初は遠くから音を出して患者さんが反応するまで待ちました。それでも気づいてもらえないときは真正面かつ遠くから患者さんに気づいてもらえるよう手を大きく振ってゆっくり近づきました。こうした取り組みを重ねることで患者さんを驚かせることなく、話をする事ができるようになりました。

医療従事者や病院同士の連携、自分が詳しくは知らなかった訪問診療、看護、リハビリの方々と病院との連携を間近で感じることができました。また富津市長とお会いして、行政と医療の連携を知ることもできました。

驚いたのは、バッドニュース(病気)を患者さんの意思で患者さんに知らせないという選択肢があることです。私は、病気があると医師が疑ったら、検査をして病気を見つけることが当たり前だと思っていました。でも、大佐和分院で私が見たのは、医師が患者さんに「もし病気があったら知りたいですか?」と尋ねている光景でした。そして、患者さんは「現状維持でいいです」と返事をしていました。医師が「病気を知れば、生活も心も変わっちゃうから今後の人生も変わっちゃうよね」とおっしゃってすごく納得したし、今後の人生の方向性を自分で決められるというのは当たり前のようではあるけど、大事なことだなと感じました。

今まで患者としてしか病院に行ったことのない自分にとって、病院に1日中いるという経験自体とても貴重でした。診察や病棟患者さんへの対応だけでなく、診察前の準備時間や昼休憩、診察時間が終わった後の業務を見られたことで、どれだけ患者さんのために考え、準備をする必要があるか痛感しました。

また、病気や症状を改善していくことだけが全てではないと学びました。大佐和分院には高齢者が多く、終末期の方もいます。症状の改善を目指すフェイズから、残りの人生をよりよく生きるためのケアにシフトする必要がある場合、治療を押し通すのは良くないのだと学べました。また、家族やケアマネジャー、看護師などと相談して医師が最終的に判断している様子を見て、治すことが全てではないと知りました。

患者さんとのエピソードで印象に残っていることは?

私の担当患者さんは、周りの人に迷惑をかけたくないという気持ちが強く、不安に思ってることや困っていることをあまり話してくれませんでした。「何が好き」と聞いても「特にはない」と答えるので、私に一体何ができるのだろうと悩みながら接していました。そんな中、患者さんの手を握ったときに「自分の孫みたい」と言ってくれたことが忘れられません。「何か特別な事をしてあげようとしなくても、一緒にいるだけでも良いのかもしれない」と、自分のすべきことが少し分かったような気がしました。できるだけ一緒にいるように心がけたことで少しずつ心を開いてくれたのか、周りには言いづらい事も話してくれるようになり、お別れの時には「今度家に遊びに来てね」と言ってくださって本当に嬉しかったです。

医療行為ができない自分が担当患者さんのためにできることは何かをたくさん考え、悩みながら実行しました。そうしていくうちに患者さんが笑ってくれて、お互いにたくさん話をして、逆に私が力をもらっていると感じるようになりました。その時、「私は患者さんを少しでも幸せにできたのかもしれない」と思いました。会話をして片方だけが嬉しい気持ちになったり、元気になるのは上手にコミュニケーションを取れておらず、両方がプラスになった時にお互いの心を通わせられるのだと考えます。

祖父母に会う機会が少ない私にとって、高齢の方とコミュニケーションをとるのは難しいことでした。でも、日を重ねていくごとにお互いハードルが下がっていって、自然体で会話できるようになりました。相手についてよく知り、人生のアドバイスを受けるなど、患者さんのケアを超えて私自身にとっても有意義な時間でした。患者と医者という関係ではないからこそ、何気ないことも私に伝えてもらい担当医の方に共有することで、よりよいケアに繋げることもできたと思います。

医師や医療スタッフとのエピソードで印象に残っていることは?

担当患者さんの不安をどうしたら軽くしてあげられるのかが分からず、悩みました。この思いを医師に相談すると、「Be There 私はここにいるよ、絶対に見捨てないよと伝える事が大切」と教えていただきました。それまで「何かやってあげなければ」とばかり思っていて、何もできない自分に不甲斐なさを感じていましたが、「ずっとここにいるよ」と伝えるだけでも患者さんに安心感を与えられるのだと思いました。

栄養相談室では、少しでも食べる事が負担にならず、前向きになってもらえるようにと多くの工夫がされていることが印象に残りました。嚥下が上手くいかない患者さんには刻んだものやペースト食を調理してあげるのですが、せめて彩りが良くなるようにと、一つひとつの具材をペーストにしていました。このような小さな工夫と気遣いの積み重ねが患者さんの回復にも繋がると感じました。

本院(君津中央病院)でのドクターヘリの見学はとても印象に残っています。フライトドクターになりたいという目標はあったものの、実際にヘリを見る機会や、フライトドクターとして働いている方のお話を聞く機会はなかったので、質問をたくさん考えて行き、それに答えてもらったのは私にとってすごく貴重な時間でした。ヘリポートに行ってヘリを見ることで、「このヘリのお陰で助かった人がいる」という実感が湧いてきて、未来の自分が医師としてここにいられたらいいなと思いました。愛媛に帰ってきてから、空を飛んでいくドクターヘリを見つけると以前にまして、患者さんの無事を願うようになりました。

北湯口院長先生の「常に過去の決断が正解だったかわからないという気持ちがある」という言葉が印象に残っています。同じ病気でも人によって治療法やその効き目などは異なり、タイミングや偶然も絡んでくる。改善すれば「あのアプローチで正解だった」となるけれど、患者さんを救えなかった場合、「たられば」を繰り返してしまう。そういった葛藤はずっと尽きないそうで、大変な仕事だなと改めて感じました。でも、その葛藤は心の中にずっとなければいけない、常にもがいて患者さんを考えなければいけない。医師はそういうものなのだと思います。

医療体験を終えて、改めて目標を聞かせてください

医療体験に参加したことで、患者さんに合った方法で「寄り添う」ための「目配り、気配り、心配り」ができるようになったと思います。また患者さんだけでなく、ご家族のwell-being、在宅に移行した場合にはその先の患者さんの境遇の推測とそこで出てくる課題の解決策まで考慮しないといけないことに気づけました。そして、行政と社会システム的な保険、訪問診療の実情まで本当に包括的に問題を捉える必要性があるということまで、学びを深めることができました。

今回指導してくださった先生方のように、私も患者さん一人ひとりにしっかり寄り添い、「この先生に診てもらえてよかった」と思ってもらえるような、また一緒にいるだけで安心感を感じてもらえるような医師になりたいと思っています。

参加前にも「患者さんに寄り添たい」と思ってはいたのですが、その方法も場面も定番のものしか想像できず現実味がありませんでした。でも自分が担当患者さんを持たせてもらい、医師や看護師さんが実際に話している姿を見せてもらえたことで、ぼんやりとしていた「患者さんに寄り添う医師像」がはっきりしたと感じています。

また、私は救急医に憧れていたのですが、一人の患者さんを多角的に診る総合診療医もいいなと思うようになりました。救急医は短期的に患者さんと関わり、総合診療医は長期的に関わります。共通点は一人で患者さんに対応できる診療科というところです。そんな医師になりたいという自分の方向性を見つけ、選択肢を増やすことができました。

医療体験の初日に少しお話しをした患者さんが、最終日に亡くなられました。関係は深く築かなかったものの、患者さんを初めてお見送りした経験は、人生のターニングポイントのように感じました。少しでも患者さんの世界に「医療を志す者」として登場したという事実を、これから医師を目指す中で自分の根底に置いておきたいと思います。

また参加前は婦人科医になりたいと考えていましたが、今から科を絞らなくてもいいのだと思い始めました。総合医や家庭医は扱う年齢や病気の範囲も広い分、患者さん自体を知ることができる良さがあります。さまざまな診療科を知り、最終的に自分が一番輝ける場で働きたい。そしてどんな形であれまた大佐和分院に戻って来たいです。