生徒たちのレポート(24夏・南砺市民病院)

2024年8月3日(土)から10日(土)にかけて南砺市民病院(富山県)で医療体験学習が行われ、高校生3人と医学生メンター1人が参加しました。

- Amさん(千葉県・市川高校2年)

将来は地域の医師不足にも貢献したい - Arさん(愛知県・滝高校2年)

身近な人を救った医師のような存在になりたい - Maさん(千葉県・渋谷教育学園幕張高校2年)

コロナ禍で奮闘する医療従事者に憧れた - Yさん(奈良県立医科大学5年)

【医学生メンター】高校時代に医療体験に参加して現在は外科医を目指している

それぞれ何を経験し学んだのか──生徒たちの声を紹介します!

医療体験に参加しようと思ったきっかけを教えてください

両親が医師で大変さやマイナス面も知っています。ただ、やりがいのある仕事であることも分かっているので私も目指したいと思うようになりました。医療体験では総合診療について詳しく学び、医師が患者さんのためにどんな工夫をしているのかを見たい。また地域の医療格差の現状についてもきちんと知りたいと思いました。

私は親戚の病気がきっかけで医師の仕事を意識するようになりました。今回は覚悟を持って医師を目指すために、実際の医療現場の厳しさを見て、求められる医師の資質と今の自分に足りていないもの、今からでもできることを知りたいと思いました。また中学の卒業論文のテーマにした地域医療について知り、そこに携わる方々の考えを聞きたいと思いました。

コロナ禍で中学校に行けず無気力に過ごしていたころ、テレビで見た医療従事者の姿に感銘を受けました。その後は生物の授業に興味を持ち、ゲノム編集など医療への応用が期待される技術について知りたいと思うようになりました。人の命を救いたいという気持ちはありますが、実際に医師がどう働いているのかわからないので、それを知りたいと思いました。

南砺市民病院での医療体験はどうでしたか?

患者さんに寄り添うためには、病状だけでなくその人の趣味や家族構成など様々な情報を知ることが大切で、話題を深めて信頼関係を築くことが必要だと学びました。

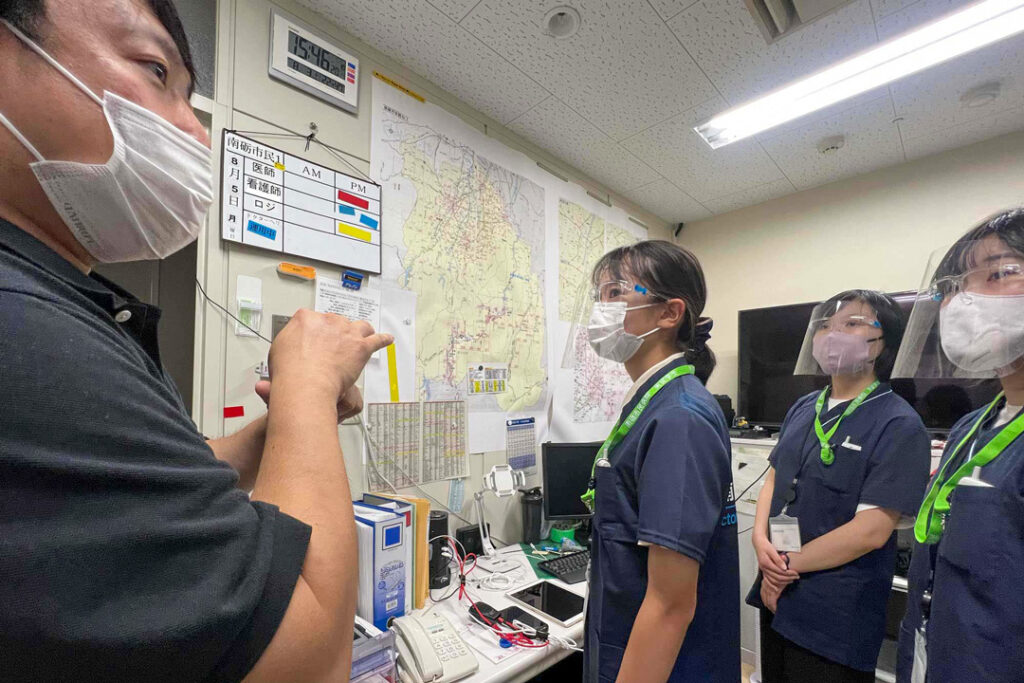

現場は本当に忙殺されていました。オペ室の看護師が別の日には外来看護を行ったり、ドクターカーの出動要請があれば手術支援の看護師でも救命現場に向かったりと、院内の様々な場面で人手不足を実感しました。でも、そうやって一人何役もこなしながら地域の健康と命を守っているせいか、結束が強いと感じました。現に、他の職員とすれ違うときは必ず「お疲れ様です」とあいさつを交わし、円滑なコミュニケーションを取っていました。

多職種カンファレンスでも多くを学びました。さまざまな視点から話し合うことで偏った見方が解消され、患者さんにとって最善の方法を提案することができます。患者さんも、医師には言えなくても看護師や理学療法士などには言える場合もあって、「どんな難しい事例でも医師がコメディカルと連携することで解決できることがある」という言葉がとても印象に残りました。

「医師に求められる資質」の優先順位の認識が変わりました。この医療体験に参加する前は、医師に何より必要な資質は先端医療の知識と技術の習得と維持、医療に関わる経験値だと思っていました。もちろんそれらの資質は必須ですが、実際に先生方の診察を見て、それ以上に患者さんや医療を支える看護師、薬剤師等の方々との信頼関係構築に求められる対人対応力を身につけることが大事だと感じました。

また、地域医療の大切さとサービス維持の難しさを目の当たりにしました。ドクターカーに同乗したり訪問診療に同行したりしましたが、私が体験したのは多岐にわたる業務のほんの一部のはずです。そのうえ、医療圏が広いためスタッフの方々の負担は、高校生の私には想像できないほど大きいのだろうと感じました。この医療を持続可能なものにするには相応の人手が必要なことは分かりますが、人件費は無限ではない。地域医療の現場を1週間体験して、その役割の大きさを知った今、人材確保がより一層大きな課題であると思うようになりました。

地域医療は広い範囲で患者を診ていて、人々の生活に大きく関わるものだと感じました。医療体験に参加するまでは、病院は単に病気を治せばいいと思っていたのですが、実際には予後も大事で、退院後を見据えて患者さんのリハビリ内容を変えたりしているのが驚きでした。

総合診療医のイメージも変わりました。総合診療医とは、何の病気か分からない段階で患者さんを診て、原因が分かったら専門医に渡してしまうといったようなイメージを勝手に作ってしまっていました。しかし、実際には主治医として診療と治療を行い、当番日にはドクターカーに乗り救命救急を担い、さらに訪問診療もしたりと何でもできてしまうのが凄くて、魅力的でした。

また、同じ患者さんを見ていても、職種によって注目している点が違うということを知りました。例えば医師は患者の病気を治すこと考え実践しているし、看護師は再発しないようにケアをしていました。薬剤師は薬がちゃんと飲めるかどうかをチェックして、社会福祉士は患者さんの希望をどう叶えるかを考えていました。様々な職種がそれぞれの視点で患者さんの幸せを考え、話し合い、実践することで、いちばん良い医療を提供できるのだと感じました。

患者さんとのエピソードで印象に残っていることは?

それぞれが様々な病気を抱えている中で、日常生活に戻ろうときついリハビリを頑張っていました。ある男性患者さんは骨折した後に2か月ほど高熱が続き、寝たきりの状態が続いていました。やっと手術ができたものの筋力が落ちてしまい、リハビリ中に何度も「もうこんな思いはしたくない」とおっしゃっていました。改めて、今ある健康な体に感謝したい気持ちでいっぱいになりました。さらに何度か見学していると、最初は10 回だったリハビリメニューが20回に増え、おもりが10㎏から20㎏になるなど、徐々に回復していく様子を見られたのがとても印象的でした。

患者さんは私が思っていた以上に、人とのコミュニケーションを楽しみにしていることが印象的でした。最初、私のような高校生と話しても退屈なのではないかと不安でした。しかし、昔の仕事やご家族のこと、好きな食べ物や小説のことなど、たくさんの話をして下さいました。患者さんと接した5日間はすごく楽しくて、最終日に記念として本をお渡した時に大変喜んでもらえて嬉しかったです。

訪問診療では、患者さんが先生や看護師さんを信頼していることが良く分かり、その姿は私にとって一つの理想像となりました。一方で、経済的負担から訪問診療を続けられない方や、介護施設に入ることについて親子で意見が食い違うなど、対応が難しい場面も見ました。家族や介護職の方々の負担を再認識しました。

高校生である自分は、長い時間そばにいることで距離を縮め、患者さんの希望を叶えるサポートをできれば良いなと思っていました。最初は何を話せばいいかわからなくて焦ってしまい、会話がうまくできませんでした。ですが、「患者さんとの会話で18 秒の沈黙は耐えなければいけない」と教わってから沈黙を恐れず、ゆっくりとしたペースで話すとことで患者さんの言葉を引き出せるようになりました。また、初めは私が話しかけても患者さんに聞き取ってもらえなかったのですが、ゆっくりはっきりと発音することで聞き取ってもらえるようになりました。

医師や医療スタッフとのエピソードで印象に残っていることは?

「患者さんの幸せが第一で、治療はそのあと。多少血圧が高かったり、薬を飲み忘れていても怒ったりしない」という医師の言葉が印象的でした。患者さんに「お酒も飲んでいいからね」と話していて、私は病気がある人は飲酒は控えるべきだと思っていたので驚きました。

リハビリを指導する理学療法士さんの行動にも学ぶべきところがたくさんありました。会話の切れ目を見つけることや、患者さんの言葉一つひとつを聞き逃さないことがとても上手で、休憩中の会話をうまく次のメニューにつなげていました。患者さんが草むしりをするという話を聞いて、草むしりをするときに必要な動きをリハビリに取り入れるなど、会話の中からその人の日常生活をより細かく知り、退院した後になるべく元通りの生活を送れるようにしている姿が印象的でした。

患者さんに対応できる時間は本当に限られています。その限られた時間の中でどう信頼関係を築けるかが大切なのですが、私は医師3人の外来診療を見学したことがヒントになりました。例えば、患者さんが診察室に入ってきて座るまでをしっかりと観察し、カルテを書くタイミングも工夫していました。健康不安を感じる患者さんは話が堂々巡りになってしまう傾向があり、その患者さんにどう納得してもらうか、話をどう切り上げるかも大切だと知りました。特に必要がないと思われる患者さんでも聴診器を使って診察することで、「診てもらえている」安心感を与えるなど、私が想像していた以上に一人ひとりの患者さんについて考え、対応されていました。

大浦先生の「総合診療医は全部やれるから楽しい」という言葉も印象に残っています。地域医療について調べたとき総合診療医に興味を持ったのですが、全部の分野を診ることは大変なのだと思っていました。でも実際に先生が診察する姿を見ると、患者さんとの関わりが大きいぶん、色々なことを共有することになり、やりがいに繋がるのだと感じました。私も総合診療医になりたいという気持ちが強くなりました。

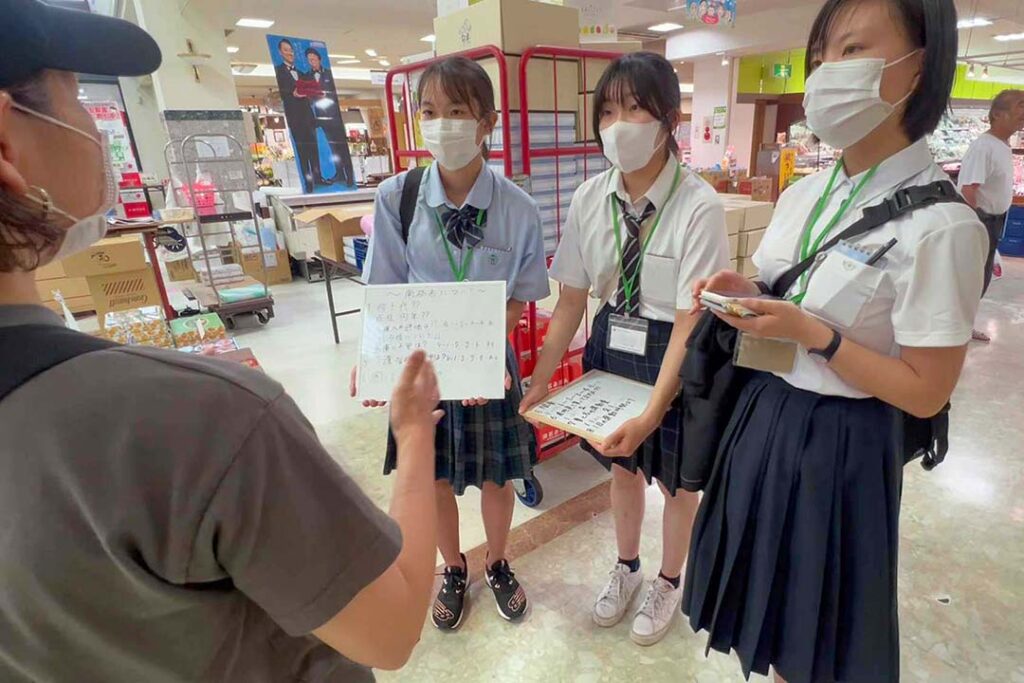

品川院長の「医師になるにはY(優しさ)K(志)K(覚悟)が必要だ」という言葉が印象に残っています。「患者さんにとっての最善を考えることが優しさにつながる。医師は命と向き合う職業で、人の人生を考える覚悟が必要なのだ」と。この言葉を座右の銘にしようと思いました。また、医療体験前日に市内のスーパーマーケットで買い物客にアンケートを取った際、「荒幡先生はすごく優しくて良い先生」「小川先生も優しい」と話してくれた女性たちがいました。2人とも私たちを指導してくださった医師なのですが、スーパーで医師の名前が出てくることに驚きました。でも、日々の暮らしの中で名前が出るほど南砺市民病院の先生たちの診察は丁寧で、地域に愛されているのだなと実感しました。

医療体験を終えて、改めて目標を聞かせてください

手術を2回見学して、実際に動いている臓器を目の当たりにできたことが印象に残っています。「人間は生きている」とこれほど強く感じることができたのは初めてでした。そして、患者さんの命と健康を守るために全力を尽くす執刀医やオペ室担当の看護師は率直にかっこいいなと思いました。以前は救命救急医、小児科医、外科医で迷っていたのが、外科医志望になりました。どのような外科医かというと、患者さんに寄り添って信頼してもらえる存在。仕事と家庭も両立したいです。将来、医療現場に立つ時には患者さんの些細な変化にも気づき、思っていることをなるべく汲み取れるようになりたい。少しでも患者さんと良い関係が築けるように、日頃からさまざまなことに目を向け、視野を広げたいと思います。

患者さんの幸せを一番に考える医師を目指したいです。参加前に私が考えていた「質の高い医療」とは、患者さんを不健康にするものから遠ざけ、治療第一に、丁寧で、正確で、正しく、より効果的な医療を粛々と行うというものでした。でも医療体験を通して、患者さん一人ひとりには様々な考え方や事情があり、いかに望ましい治療方法であったとしても、一方的に押し付けることは決して幸せに結びつかないと知ることができました。たくさん勉強して、医学的にファーストベストの治療法を身につけるのは当たり前。その当たり前に加えて、患者さんがより幸せになれる方法を、患者さんと一緒に選択できる医師を目指して頑張っていきたいです。

ドラマや小説から想像しているだけだった医師の働く姿を見たことで医師になりたいという思いが明確になりました。早くそうなれるように勉強を頑張ろうと思います。

リハビリ体験では、失語症になったと想定して伝えることにチャレンジをしましたが、伝えられずイライラしてしまいました。また、脚に障害がある人の器具を身につけて、上手く歩けない時のもどかしさを身を持って実感しました。患者さんの気持ちを完全に理解するのは難しいかもしれませんが、病気になった人の身体と心の在り方を理解しようと努力することが大事だと思いました。常に気遣いを忘れず、優しい気持ちで人に接することを意識したいです。積極的に人と会話し、医療現場に出た時に大切になるコミュニケーション能力も鍛えます。