高校生とメンターら34人が地域医療学会に参加しました

Touch the Future地域医療体験で学んだ高校生と医学生メンターら34人が10月12日、新潟市で開催された日本地域医療学会・第4回学術集会のセッションに参加しました。

<写真の一部は学会提供>

15都府県から集まった34人が参加したのは、「命と幸せにどう向き合うか」をテーマにTtFが企画したセッション。代表高校生5人による医療体験報告と、医療者を交えたトーク・ディスカッションの2部構成で行われました。

まず5人が体験と学びについて発表したのですが、ここで目を引いたのは1週間の医療体験で感じたことや疑問を会場の医療者に投げかける姿勢です。

「医師不足や過重労働が問題となるなか、どこまで患者さんの最期に寄り添えるのか」

「医療には答えのない問いがあることが分かり、その問いに苦しんだ」

まだ医学の知識という武器を持たないながらも、全力で担当患者さんと向き合った生徒たちのまっすぐな言葉に、医療者たちも考えさせられることがあったようです。ある医師は大きくうなずき、ある医師は腕組みをして考えこんでいました。

続いて行われたのは4グループに分かれたディスカッション。医療体験中に感じた“モヤモヤ”を生徒たちが明かし、それに参加者が答えるトーク・セッションです。

「患者さんに『大丈夫』と声をかける医師がいるが、どんな思いが込められているのか分からなかった」

という生徒のモヤモヤに対して、グループ内のある医師はこう答えました。

「最後まで責任を持つから大丈夫という、医師の本気の覚悟が込められています」

生徒たちは次々と手を挙げ、「終末期で意思疎通ができない人の治療方針はどう立てるのか」「患者さんに拒絶されたときの対応を知りたい」など自らの体験をもとに質問。医療者も自らの経験を交えながら本音で答え、活発なやりとりが続きました。

90分のセッションの最後に座長の中桶了太・平戸市民病院副院長が声をかけたのは、発表生徒が担当した患者さんのご長男でした。残された時間が限られた母親に寄り添ってくれた生徒の発表をぜひ聞きたいと、ご夫婦で新潟まで駆けつけてくれたのです。

ご長男は「母の終末期医療について医師から色々説明を受けました。頭では理解はできましたが、感情的に決断することがなかなかできなかった」と話し、その決断を巡っては今でも葛藤が残っていると胸の内を明かしてくれました。そのうえで、こんなメッセージを医師になりたい生徒たちに託しました。

「医療現場でみなさんは尊い経験をしています。そして、私が想像する以上に深いところまで考えている。ぜひこの経験を生かし、患者だけでなく患者の家族にも安心を与えられる医師を目指してください」

命と幸せへの向き合い方について多角的に考え、新たな学びを持ち帰ることができたセッションでした。

理事長の振り返り

Touch the Future 理事長

土井 毅

セッション終了後、会場の参加者から「生徒の発表が高度に言語化されている」という嬉しい言葉をいただきました。確かに1週間の体験と学びを8分程度のプレゼンに凝縮するのは簡単ではありません。これを可能にしたのは2つの取り組みがあったからだと思います。

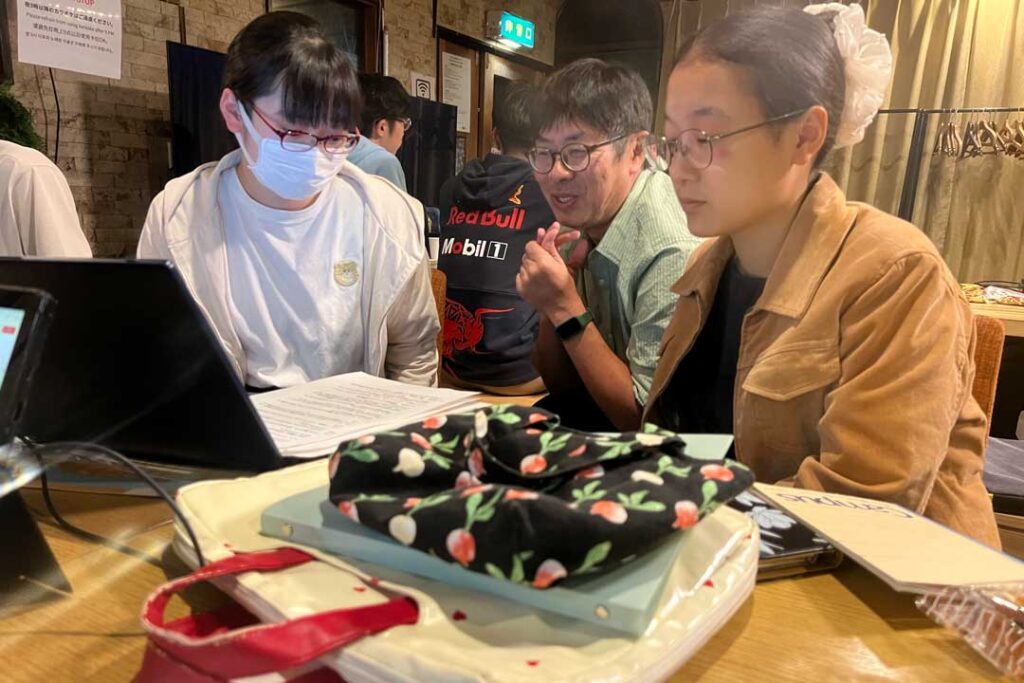

一つは、1か月に及んだオンラインミーティングでの事前準備。発表することが決まった生徒は、同じ医療体験に参加した仲間たちやメンターとZoomで集まり、さまざまな指摘やアドバイスを受けながら原稿とスライドを作りました。

もう一つは学会前日に新潟県湯沢町で行った1泊合宿。各地から集まった生徒たちや医学生、教諭らの前で模擬発表をすることで、オンラインでは気づけなかった問題点をブラッシュアップすることができました。もちろん発表した5人の努力は相当なもの。オンラインミーティングを8回も重ねた生徒もいれば、合宿で深夜まで発表練習をしていた生徒もいます。新潟に向かう新幹線の車中でギリギリまで発表内容を推敲し、下車する直前にスライドを完成させた生徒もいました。

ここで忘れてはいけないのがメンターの存在です。今回のセッションには7人の医学生らが同行しましたが、そのうち1年生4人は高校時代にTtFの医療体験に参加した学生。この春から医学生として生徒たちを献身的にサポートしてくれています。5年生の2人は病院実習と試験に追われながらもオンラインミーティングで生徒たちの発表準備に付き合い続けてくれました。また、医師国家試験に合格して医学部卒業後、1年間だけ小学校支援員を務めるなど教育にコミットしている研修医メンターの協力には感謝の気持ちしかありません!

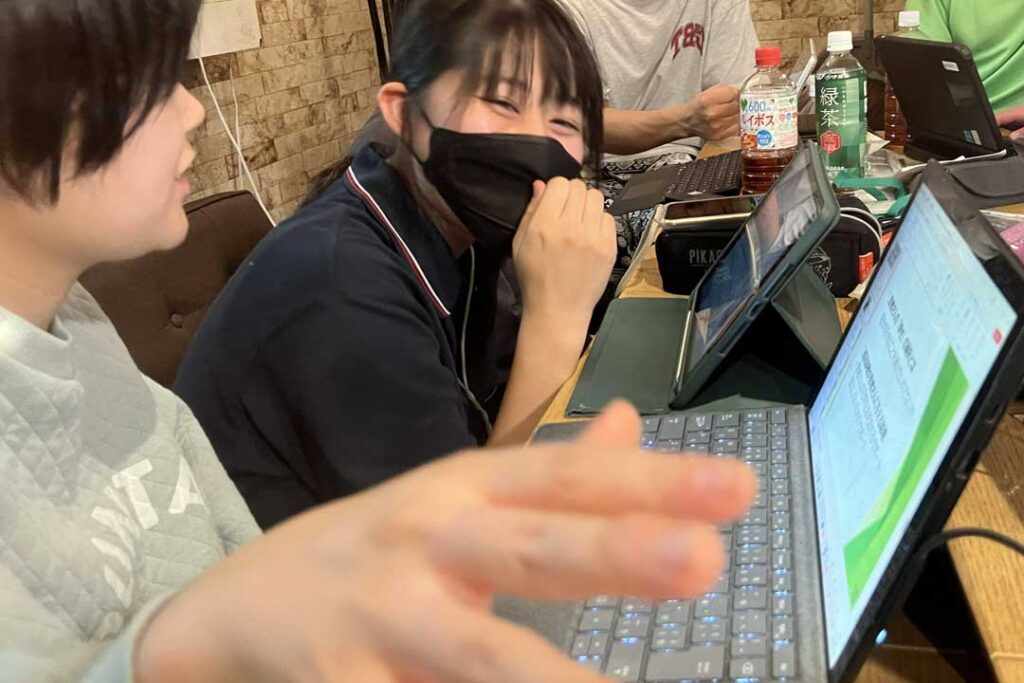

そして、このメンターたちが苦心したのは、発表しない生徒たち17人に発言する機会を作ることでした。協議を重ねた結果、グループディスカッションを4グループに分けることとし、さらに全員が話せるように一人当たりの持ち時間を2分と試算。直前合宿では「モヤモヤを言語化し、2分以内で的確に表現する方法」などの勉強会も行ってくれました。

学びばかりにスポットライトを当ててしまいましたが、直前合宿では「楽しむ」も大切にしました。集合してまず行ったのは医学生発案のジェスチャーゲーム。身振り手振りでお題を表現してチームメイトが当てるシンプルなアイスブレイクですが、お題の「消防士」がなぜか「よさこい」や「釣り」になってしまうなど爆笑の連続。ワイワイしながら夕食のカレーを作ったり、余ったお米で爆弾おにぎりを握ったり……志を同じくする生徒と医学生たちが一体となった2日間でした!