生徒たちのレポート(24夏・隠岐島前病院)

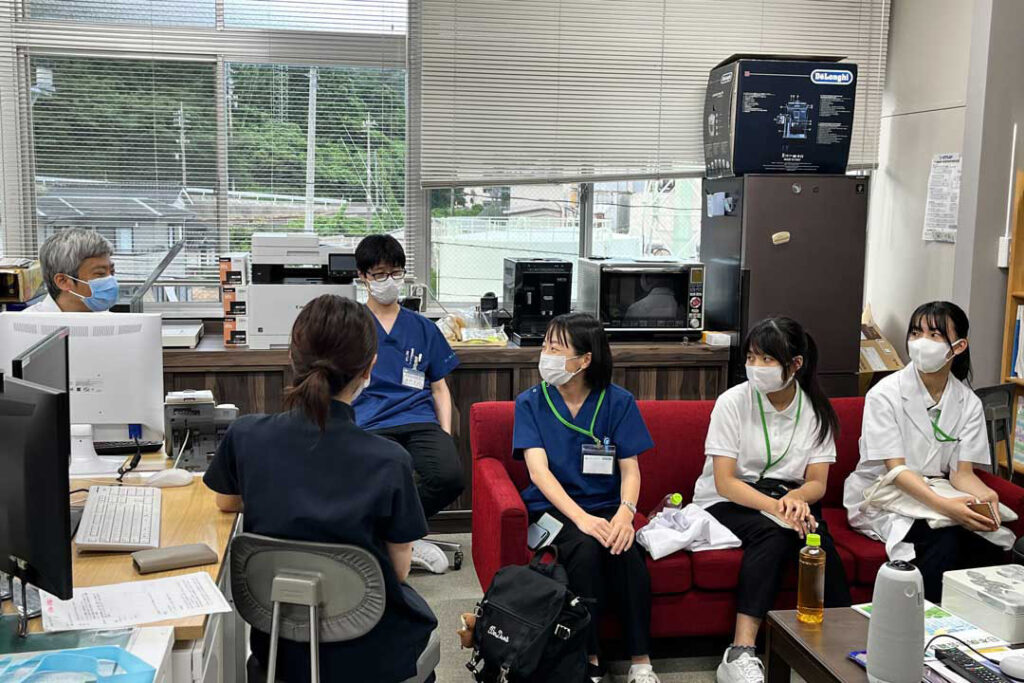

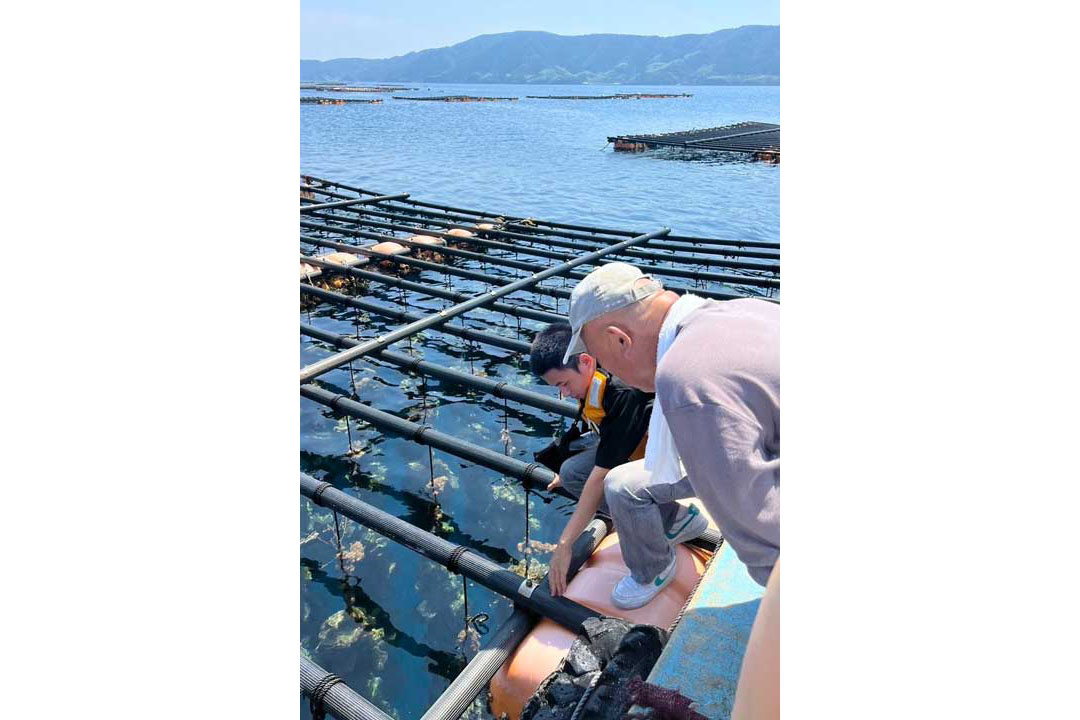

2024年8月3日(土)から11日(日)にかけて隠岐島前病院(島根県隠岐郡)で医療体験学習が行われ、高校生4人と医学生メンター1人が参加しました。

- Oさん(愛知・南山高等学校女子部 2年)

幼稚園ですでに医師志望だった - Tくん(大阪府立三国丘高等学校3年)

医療の道の選択肢を確認したい - Hさん(東京・鷗友学園女子高等学校1年)

患者さんに寄り添う姿勢を学びたい - Hくん(東京・私立武蔵高等学校1年)

怪我を診てくれた外科医に憧れた - Hmさん(奈良県立医科大学5年)

【医学生メンター】高校時代に医療体験をして「今度は私が生徒たちを支えたい」

生徒たちの報告から一部を紹介します。

医療体験に参加しようと思ったきっかけを教えてください

私は幼稚園の年長のころ「医師になりたい」という夢を抱き始めました。年中のころの制作物には「将来の夢はプリキュア」と書いていて、なぜ急に医師を目指し始めたのか自分でも覚えていません。高校生の今もその夢がぶれることはありませんが、どんな医師になりたいのかというイメージがはっきりしないままだったので、その答えを探すために参加しました。

もともと先進医療や基礎研究に興味がありました。そのため、地域医療の現場で医師はどのように仕事をしているのか、それが自分に向いているのかどうかを確認したいという思いで参加しました。

私は医師になりたい気持ちはもとから強かったと思います。でも、先生方がどのように働き、病院がどのように機能しているかを間近で見たことがなかったので、ぜひ体感したくて参加しました。また、「なりたい医師像」を明確にして、患者さんに寄り添う姿勢を学びたいとも考えていました。

僕は昔からスポーツで何度も怪我をして、そのたびに医師のお世話になっていました。兄も骨折で手術するほどの大怪我から助けてもらい、“かっこいい外科医”になりたいという思いが募るようになりました。今回、医師はどのように働いているのか、実際の現場を知りたくて参加をしました。

隠岐島前病院での医療体験はどうでしたか?

隠岐島前病院で見た総合診療医の働きぶりは、まさに自分が目指したいと考えていた姿そのものでした。内科外来に来た患者さんの爪に外科的な処置が必要なものが見つかったら、そのまま同じ医師が処置にあたるなど、先生方は全てに対応していました。レントゲンから胃カメラ、超音波やCTまで院内にある検査機器は全ての医師が使えるそうです。

私が思い描いていた医師像とは、患者さんの話をしっかり聞くだけではなく自分の手も動かして、その人を心身とも支えられる存在でした。「わがまま」と言われても仕方ないこの願いを叶えられる医療が実在していて、しかも、それを実践している医師が目の前にいる──もう、心から興奮してしまいました。

また、医師の数が多ければ多いほど快適な医療が提供されると思っていましたが、必ずしもそうではないことも知りました。先生も「規模が小さく、すべての職員の顔と名前が一致することでコミュニケーションが取りやすい」とおっしゃっていて、地域医療ならではの快適さもあることを学びました。

西ノ島は栄えている場所でも自分の小学校の校区ほどもなく驚きました。家が多いように見えても空き家で、これまでに経験したことのない僻地でした。でも、島の人々は隠岐の自然のすばらしさ、隠岐島前病院の良さに魅了されたと言います。僕も短い滞在期間でしたが地域医療の素晴らしさ、面白さを知ることができました。具体的には、医療職の方々も地域の一住民として、患者さんと同じ目線で向き合っているところが素晴らしいと思えたのです。

大学病院など高度先進医療の現場で勤める未来図しか見えていなかったところに、地域医療に従事するという大きな選択肢ができました。

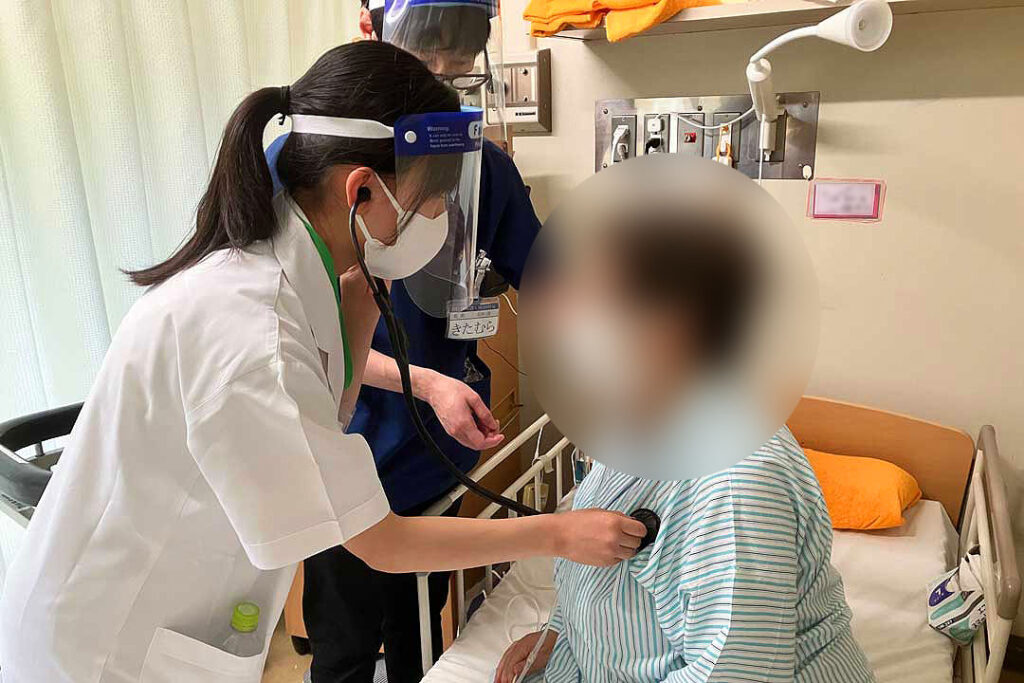

隠岐島前病院の常勤医師7人は全員が総合診療医。「患者さんに寄り添うというのは、こういうことなんだ」と実感することができた5日間でした。医師の方々は全員優しいのですが、その優しさとはただ患者さんの意思を尊重するというだけでなく、ときには本人の健康と幸せのために患者さんの意思とは異なる判断をするケースもありました。プロフェッショナルとして患者さん一人ひとりに合った医療を提供する大切さを学ぶことができました。

実は、総合診療医がどのような仕事をしているのかは詳しく知らず、広く浅くしか診ることができないのではないかと思っていました。でも、それは勘違いでした。心疾患や脳疾患などのケースはドクターヘリで本土に救急搬送するものの、どのような症状でも全て隠岐島前病院で診て、救急車を断ることもありません。「何でも診てもらえる」というのは島民にとって大きな安心感があり、超高齢化社会にとって総合診療医は大事になってくると感じました。

そして、廊下を通った際には待っている患者さん方ににこやかに挨拶したり、車椅子や杖を使っていて診察室に入るのが自力だと大変な方には医師や看護師が自ら出向いて患者さんをサポートしていたりする姿を多く目にしました。何気ない行動の中でも患者さんのことを思い、考えているのが伝わってきて、これが私の憧れる医師の姿だと感じました。

医師の仕事とは診察と診断だけではないのだと痛感しました。患者さんに寄り添って信頼を勝ち取り、大勢の看護師や社会福祉士ともカンファレンスを重ね、患者さん一人ひとりを治療するための最適解を出す必要がある、想像以上に考えることの多い仕事でした。生半可な気持ちでは絶対にやってはいけない職業だと分かり、高校生のうちにこのことを学べて良かったです。

また、隠岐は都会より不便です。でも、それぞれの仕事を楽しんでいる人が集まっているからこそ高い信頼関係が築けていることが伝わってきて、地域医療の魅力がわかりました。

患者さんとのエピソードで印象に残っていることは?

今回、高校生一人ひとりが入院患者さんを受け持ち、患者さんの願いを聞き出して叶えるために努力するという“宿題”が病院から出ました。そして、私が担当したのは胃腸炎で入院している70代の女性でした。

最初は何を話していいのか分からず途方に暮れましたが、転機となったのは「患者さんだと思わず人生の先輩だと思って話してみる」という医師のアドバイス。この言葉を胸に患者さんに向き合うと、家族や病気のことなどを話してくださり、早くに亡くなった娘さんのお墓参りに行きたいと明かしてくれました。外出許可が出るかなどを主治医の先生と相談しているうちに体調が回復し、医療体験最終日に退院。驚いたことに退院翌日、患者さんのご好意と主治医の協力もあって、私は一緒にお墓を掃除するだけでなくご自宅にも招かれ、ご家族と会うことができました。

ここで気づいたのは、自宅と病院では笑顔と声の張りが比べようがないほどレベルアップしていること。胃腸炎が治癒に向かっていたことも影響しているはずですが、自宅に戻り家族と過ごせることが何よりの治療薬になりえるのだと痛感しました。

往診は貴重な経験でした。僕たち若者はおおよそ健康なので、往診に来てもらう経験はあまりないと思います。往診先では一緒におやつを食べながら話したのですが、医療従事者と患者さんはこんなにも近い距離で接することができるのかと驚きました。また、入院患者さんもみんな元気によく話してくれて、記憶もはっきりしていたのが印象に残っています。西ノ島の方々は総じて元気で健康的というイメージがあります。昔の話を聞くのが好きな僕はついつい話し過ぎてしまうほどでした。

私は心不全で酸素濃度が下がったため入院している高齢の女性を担当しました。

ベッドサイドで色々と話すなかで分かったのは、患者さんの願いの一つが息子さんのお墓参りに行くことでした。そこで医療体験最終日の翌日の土曜日、患者さんと一緒にお参りに行きました。このお墓参りには主治医の先生が同行してくださったのですが、患者さんのとても喜んでいる姿が忘れられません。医療従事者として、このようなことが毎回行えるわけではないのは分かります。でも、医師が患者さんに対してできること、喜んでもらえることは医療行為以外にもたくさんあるということに気がつきました。また、その時々の患者さんの声に耳を傾けることが大切なのだと学びました。

90代の担当患者さんに「健康に生きて」と言われたことです。どれだけ頑張って医師になっても「自分の身体を大切にできないようでは、他の人の命なんて救えない」と言われ、印象に強く残りました。

医師や医療スタッフとのエピソードで印象に残っていることは?

骨折で入院している100歳超の患者さんの今後について医師、看護師、社会福祉士、理学療法士がナースステーションに集まって話し合っている場に立ち会いました。状況は深刻で、このままでは骨折した骨の先端が皮膚を突き破る開放骨折になってしまうとのこと。痛みだけは取ってあげたいという医師が「どうしよう」と投げかけると、看護師さんが「いや、本当にどうしようね」と返したり、入院前に暮らしていた高齢者施設に戻れるかについて社会福祉士が説明したり。

どの職種の発言権が大きいということがなく、それぞれが「患者さんが幸せになるためのお手伝いをする」という同じ立場で力を尽くして知恵を絞っていました。病院の雰囲気はそのまま患者さんが受ける医療の質に直結するのだと思いました。

「地域医療は医療の一部ではなく、地域の一部である」という言葉が印象に残っています。地域医療の何たるかということを理解できたような気がします。都会の大病院では逆になっているし、それは本末転倒であるということを痛感しました。

余命数日という入院患者さんについて話し合うカンファレンスに参加したことは決して忘れられません。100歳を超えた患者さんは骨折で入院後、COVID-19と誤嚥性肺炎に罹患して次第に体力が低下。「最期をどこで、どのように過ごすのか」が議題で、ご家族、主治医、担当看護師、社会福祉士、理学療法士らが参加していました。

流れとしては、担当看護師が「患者さんは家族が来た時にいつもより表情が明るくなり、食欲も増す」「最期を自宅で過ごさせてあげたい」と発言しました。この発言を受けて自宅で最期を過ごせるかが話し合われ、その環境が整っていることを主治医が確認。ご家族の同意も得て一時退院が決まったのでした。

この場で私が注目したのは以下の3点です。

・どの選択をしても病院は全力でサポートする、というスタンス

・患者さんの幸せを一番に考え、親身になって医療を提供している

・参加者全員が対等に医療について検討する場があり、多職種が連携して患者さんをサポートしている

高校生として医療体験に参加しましたが、「患者さんを幸せにできる医療とは、どのような医療なのか」を考えさせられました。隠岐島前病院だから可能な医療なのか、あるいは私が住む東京でも可能なのか。少子高齢化が進む日本の大きな課題なのかもしれないとも思えました。

どの医療スタッフさんたちも患者さんが1番幸せに過ごせるかを考えて、みんなが真剣に意見を出し合っていて、医師や看護師以外にもたくさんの医療スタッフが1人の患者さんのことをよく考え行動していること、それぞれの役割の重要性を感じることができました。

体験中に訪れた高齢者施設では多くの方々がベッドで横になっていて、病院のようでした。でも病院と違うのは、「人生の最後を迎えるなら楽しいところがいい」と誕生日のお祝いやイベントが行われているところだと教わりました。40名近い入所者がいるそうで、こうした介護の場で働くのは心身ともタフである必要があると感じました。それでも、「やりがいをもって毎日楽しく支えている」と前を向く看護師さんの言葉は今でも忘れられません。

医療体験を終えて、改めて目標を聞かせてください

患者さんから絶大な信頼を受け、その信頼に120%で応えるように病気から家族のこと、生活にまで患者さんに歩みよりながら診療する隠岐島前病院の総合診療医。彼らにここまで心惹かれるとは考えていなかったので、自分でも驚いています。

寄り添うという言葉があるけれど、この病院の医師たちは自ら進んでもう一歩、患者さんの近くに歩み寄っているなと感じる場面が多かったです。ある患者さんに「専門医が島に常駐していないことに不安はありませんか?」と聞いたところ、「ここのお医者さんたちはちゃんと勉強して島に来る。さらに勉強しようとしてくれているから、多少の不便はあっても不安はあまり感じない」と教えてくれました。医療に真摯に向き合う医師の姿勢は島民にきちんと伝わっていて、それがある程度は専門医不在の問題をカバーしているのだと感じました。

5日間、医師たちの働く姿を見守り、必要な知識と技術は学んでも学んでも終わりがなさそうだと感じました。それでも、私は患者さんのために学びつづける医者でありたい。全てを解決できないにしろ自ら歩み寄って受け止めて、全力で患者さんに尽くせるようになりたい。

今回、人生において宝物と呼べる経験をすることができました。医師を目指す理由も、目指す医師像も見つかりました。どの診療科を専攻するにしろ、将来は地域医療に貢献できるような医師になりたいので、今は目の前の勉強を必死に頑張ろうと思っています!

今までは大学病院などの先進的なところで勤める未来図しか見えていませんでしたが、地域医療という大きな選択肢ができました。また、以前は高い技術で病をねじ伏せるような医師像に憧れていましたが、医療体験に参加した後は、聞き上手で頼りがいのある医師になりたいと思うようになりました。

医師になるために不可欠だと思うのは、コミュニケーション能力と勉強し続ける姿勢です。どちらも必要だというのは分かりますが、自分の考えはまだまだ甘いと気づきました。今回の体験で少しずつ身についてきた、質問する力、挨拶する大切さ、相手からも「伝えたい」と思ってもらえるように人の話を聞くこと、自分から積極的に動き学習する姿勢などを、これからも大事にしたいです。

医学部に入学していないですし、この先、どのような道を選ぶのかもまだ分かりません。でも、今回学んだ患者さんに寄り添う姿勢はどの診療科でも通じるはずです。この医療体験に参加し、自分の目標やなりたい医師像をはっきりさせることができたので、勉強を今まで以上に頑張りたい。そして、医療体験でお会いした先生方や医療スタッフの方々のように、患者さんの幸せを一番に思える医師になろうと心から思いました。高校生の今、そのような貴重な、かけがえのない経験をすることができたことに本当に感謝しています。

以前はただ「外科医になりたい」と思っていましたが、たくさんの道があると分かりました。患者さんとの約束もあるので、大学進学後もう一度隠岐に戻ってきて、実際の医師として働き、どの道に進むか決めたいです。